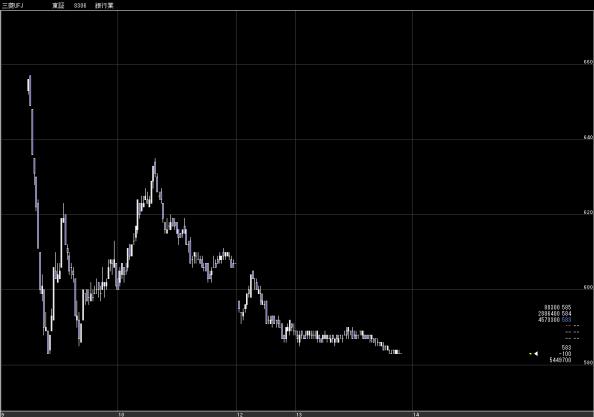

日経平均株価がついにバブル後の最安値を更新。

日経平均株価 7,162.90円 (-486.18) 15:00

日経平均先物 7,160円 (-460) 15:10

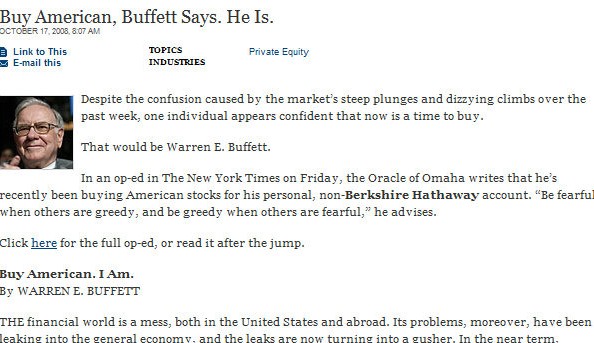

日本発の株安でないのにも関わらず今月に入ってからの下落率は先進国で最大。

9月末と比較すると、日経平均下落率は31.8%で米国株や欧州株の下落率を大きく上回っています。

ここにきて日本の政治家のコメントにようやく緊迫感が出てきたようです。

本日発表された政府の株式への緊急対策は以下二点。

金融庁が空売り規制強化を決定

■11月4日から株の手当がされていない空売り(ネーキッド・ショート・セリング)を禁止

■11月中旬を目途に発行済み株式総数の原則0.25%以上の空売りポジションの保有者に証券会社を通じて取引所へ報告することを義務付け、取引所はこの情報を公表

空売り規制をしていなかった日本がようやく重い腰を上げたようですが相変わらずタイミングが悪いようです。正直いまさらという印象。

電光石火、果断速攻と呼ぶにふさわしい政治家はどうやら日本にはいないようです。

これでは支持率低迷はいうに及ばずといったところでしょう。

どうもピントがずれていますね。

はたして実効性あるのでしょうか。空売り対策も必要だとして、それ以上に海外ファンドによる換金売り、実弾売りが止まらない現状をどう切り抜けるか明確なビジョンは見えません。

空売り規制もなぜ11/4なんでしょうか。

即日実施でないというところはKY政治とのそしりを免れません。

しかしこの発表とは裏腹に本日下げている実際の理由は売りヘッジの需給面もそうですが、何よりも昨日報道の某メガバンクの増資観測でしょう。

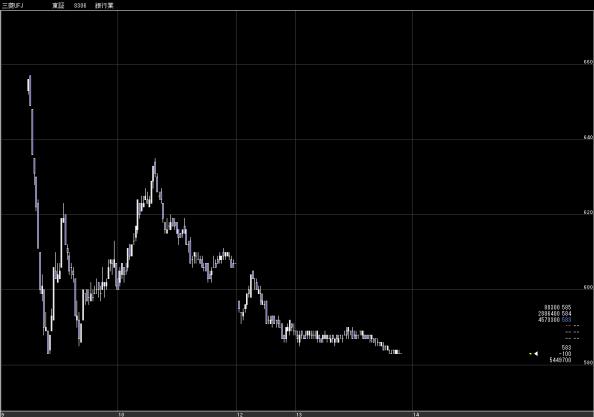

三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)が最大1兆円の増資を検討というあの報道です。

当然三菱UFJだけでなく増資による希薄化リスクは他行にも広がる恐れがあり、この観測がその他のメガバンクにも波及し銀行株の軒並みストップ安を引き起こしています。

突然のMSCB(*)や増資の発表は個別銘柄の宿命ですが、「まさかあの銀行はつぶれないだろう」と銀行ならば安全と信じられている人気の銘柄でこれが発表されると歴史上決まってパニックが起こります。

*MSCB=moving strike convertible bond (転換社債型新株予約権付社債)

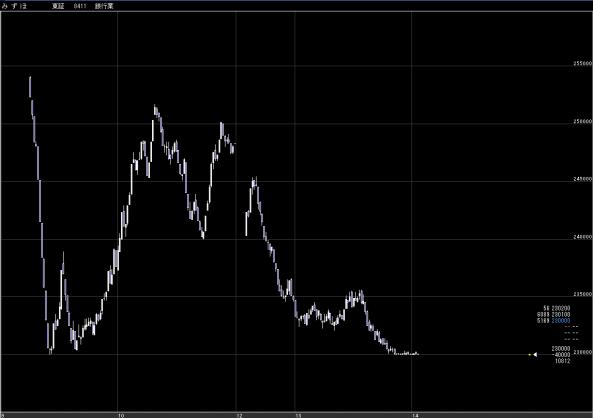

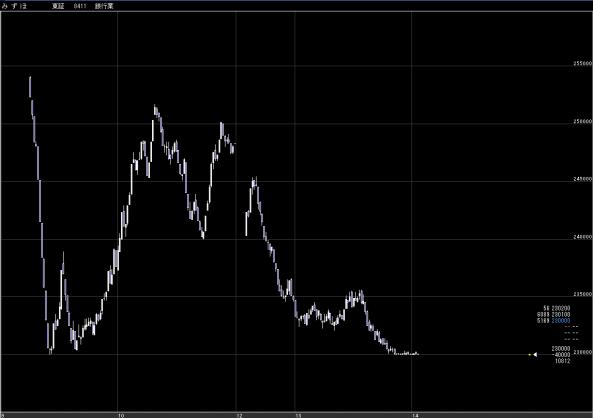

5年前のみずほの1兆円増資はそれほど昔のことではないのでご記憶の方も多いでしょう。

丁度あの頃、日経平均株価はバブル後最安値を、みずほFGは5万円台までの落ち込みを記録しています。当時は多くの企業による増資の引き受け手があった為、危うく国有化される難を逃れ危急を脱しており、その後トレンドが転換した上昇相場ではみずほも100万円を超えるまでに上昇。

一大株式投資ブームが巻き起こりました。

しかし今回の金融危機でも同様に救われる保証はどこにもありません。

日経平均も日経225先物も丁度あの頃に里帰りするように本日寄り付きでついにバブル後最安値更新。

遡る事1982年10月以来の安値水準にまで売られています。

一方メガバンク株はいずれも当時よりもまだ高い水準です。

■みずほFG(8411)はストップ安で張り付き230,000円 (-40,000円/-14.81%)

■三菱東京UFJ(8306)も同じくストップ安となり583円 (-100円/-14.64%)

これを安いと言っている投資家が多いですが非常に危険です。

「むしろ金融株だから危ない」という視点が根付かないのは仕方がないのかもしれません。

実際今回もリターンを狙って安値を拾おうとしている個人投資家も多いことと思います。

しかし、逆に言えばだからこそセリングクライマックスの実感がまだわかないのかもしれませんね。

最近銀行ではここ数日の歴史的な円高を背景に急速に外貨預金の口座開設が増えているようです。

私自身銀行の窓口の様子を見て大変驚きました。

この混雑は月末だからという理由だけではないようです。

行員によれば月末要因だけでなくこの外貨預金口座開設希望者で超満員とのこと。

外貨預金は確か預金保険制度保護対象外だったはずですが。

「まさか銀行がつぶれるわけがない」といったところでしょう。

「もし銀行がつぶれたら」という想定を全くしない前提だからです。

しかし米国ではその「まさか」が立て続けにおきています。

銀行の取り付け騒ぎがもし起こったときの対策マニュアルは今はどうなっているのでしょうね。

取り付け騒ぎ、破綻、ペイオフ発動、預金は1000万円までしか保護されないなどなどちょっと考えればいつ起こってもおかしくないことが決して起こらないものと信じられているのが不思議です。

呑気ではなく逞しいというべきか、はたまた貪欲というべきか。

地域にもよるのでしょうが、まだ楽観的で余裕がある投資家が多いようです。

悲観的な報道や記事とは裏腹に街の人々は現在の相場を一時的なオーバーシュートとして冷静に見守っているという証拠でしょう。

つまりまだまだこのような楽観視する市民や投資家が多い現状では本当の意味の「悲観の中に生まれる上昇相場」は当分先かもしれません。

銀行の窓口が楽観の面持ちで賑わっている限りは。

日経平均が安値更新といっても銀行株の底値は未知数です。

いずれにせよ、当面は1000万円以下に分散し静観がベストかもしれません。