NYダウは6年ぶりに安値を更新。

米国大統領は就任後100日間が選挙に勝利した余韻から最も強いイニシアティブがとれると言われていますが、就任後1ヶ月足らずで早くも厳しい現実を突きつけられているようです。

銀行の国有化、米ビッグ3などの超大手企業の破綻、そんなシナリオをありえないことと一蹴できない何かが一層リセッションへの懸念を深刻化させており、株価を押し下げているようです。

“worries about the deepening recession”

景気後退を嫌気、そんな紋切り型の相場解説は聞き飽きたほどですが、他に言いようがないのも事実かもしれません。

株価は半年後を織り込むといいますが、明かりが見えたかに思えた米国発の景気対策は暗礁に乗り上げ、再び先の見えない世相を反映しているように思えます。

オバマ大統領が、かのFルーズベルト大統領のように歴史に名を残すかどうかは後世の歴史家にしかわかりません。

長い目で推移を見守るしかなさそうです。

ただ、NYダウの2002年来の安値で終わった現実は直視すべきでしょう。

日本も他人事ではありません。

先日のGDPのマイナス成長を見ると分かりますが、その落ち込みは歴史的なものでした。

実質GDPは年率で12.7%のマイナスとかつてないほどの落ち込みを記録。

GDP前期比% 7-9月期 10-12月期

国内需要 -0.3% -0.3%

輸出 +0.3% -13.9%

2008年10-12月期のGDP成長率は、米国が-3.8%、ユーロ圏が-5.7%、英国が-5.9%であるのに対し、日本は-12.7%。

輸出立国の日本の脆弱さが改めて露呈されたといえ、米国発の金融危機において、震源地よりも実は日本が一番深刻だったことを直視すべき事態に迫られています。

G7中最大の落ち込みという事実は、今まで楽観的だった市場関係者をして見方を改める必要性を感じさせたことでしょう。

政府も報道も頭を切り替えなければならないときですが、まだ聞こえてくる声は対岸の火事的表現が多く、あまり危機感をもった行動がなされていないことに一抹の懸念を隠しきれません。

政策は遅々として進まない印象はもはや末期的ともいえます。

麻生総理の支持率低迷に加え、中川大臣のG7会見での失態といった失望させる材料ばかりを提供する日本は、ますます海外投資家の関心を失いつつあるようです。

それは連日の外国人による断続的な売越をみても明らか。

現状を打開するには教科書的な話でいえば大規模な財政出動なのでしょう。

財政の裏づけはともかく、それも単発で行うのではなく、各国一斉に行うことが肝要。

一般に財政出動がなされると「金利」が上がり、それに伴って海外からお金が流入すると「為替」が上昇。

為替が上がると今度は「輸出」が減り相殺されてしまいます。

つまりは経済対策も「行って来い」になってしまうというのが一般論です。

「金利」、「為替」、「輸出」

これらをいかに整合させるかが鍵となります。

主要各国が一斉に財政出動すると金利が同時期に動き、上がっても中国と米国も上がるので為替も安定します。

為替がニュートラルであれば輸出にも影響が少なくなるという理屈です。

現状において発表されている各国の経済対策は以下の通りです。

財政政策には公共事業や減税が挙げられますが、まだ目に見えるどころか金額さえはっきりしていない日本はどうかとも思いますが。

米国 72兆円

中国 53兆円

日本 12兆円(GDP発表を受けて追加予定)

ドイツ 11.6兆円

イタリア 9.3兆円

イギリス 2.6兆円

GDPの世界順位からしても、もう少し日本が貢献できないかとも思えます。

やや温度差を感じさせるのは否定できません。

大金を投じる以上、スピード感をもってタイミングよく行わなければお金に見合ったパフォーマンスは得られないのに、今の政府の政策ははねじれ国会の為、遅々として進まず、さらに足並みをそろえるのが必要なときに中川大臣の辞任劇が追い討ちをかけています。

ただ、政治不信の理由を大臣の醜態や小泉元首相発言のゴシップでお茶を濁している場合ではないでしょう。

近々の麻生内閣退陣説がまことしやかに囁かれるのも無理からぬことですね。

選挙なしで4人も首相が変わるのはいかがなものかとも思いますが、十分ありえることなのが悲しい限り。

このままで日本は大丈夫なのでしょうか。

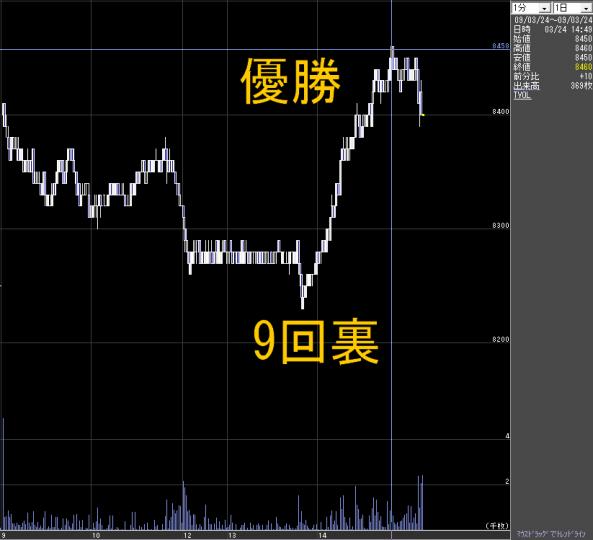

かかる状況の中、日経平均は再び安値圏に落ち込んでいます。

トレンド的には再び昨年秋の安値更新が視野に入ってきています。

大口の投資家は逆張りで底を仕込もうとするものですが、状況が違ってきています。

目先の反発意欲は高まっていますが7500円近辺の売り仕掛けと買い支えは拮抗しており、その内実は公的年金だけという始末。

目先反発と下値余地。

どちらに振れるにせよ、短期トレーディングならいずれにも対処できますのでそのときまで体力温存が肝要なのではないでしょうか。

安易な逆張りは禁物で、手控え、様子見が賢明でしょう。

焦っても資金を失っては元も子もありません。

相場はいつでも開いているのですから。